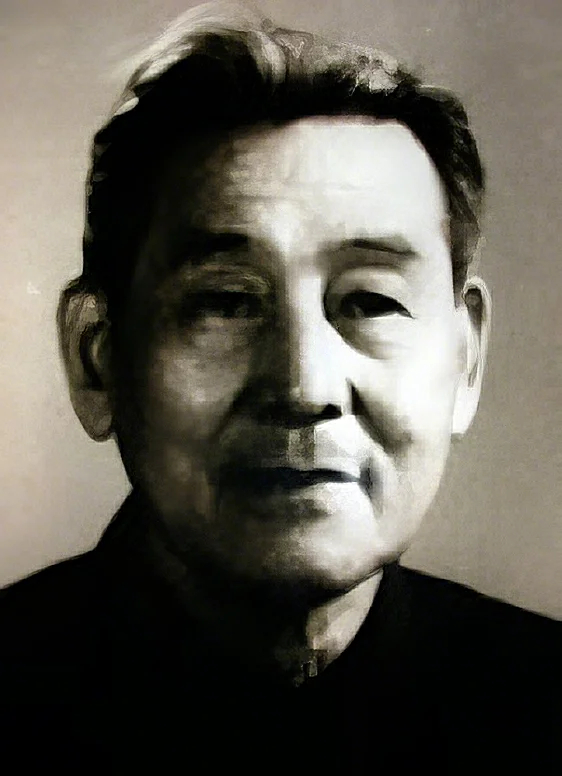

经典瞬间的永恒记忆

(1909-1987)

赵以炳(1909-1987),字玑照,江西南昌人。生理学家,教育家,曾任西南联合大学教授,清华大学教授,北京大学教授,是中国冬眠生理学的创始人。曾在肌肉的渗透性,皮肤呼吸,哺乳动物冬眠与低体温以及高级神经活动生理学等方面发表研究论文50篇。对刺猬冬眠的研究享有国际声誉。曾致力于创建中国第一个理科生理学专业,为全国综合大学生理学的教学、科研和人才培养作出重要贡献。提倡理科生理学科研以细胞生理和比较生理学为主攻方向,对中国比较生理学发展起了推动作用。

中国的冬眠生物学研究从这里起步--缅怀赵以炳教授

--蔡益鹏

1947-48年严冬一个夜晚(1月6日)19:30-23:18有两位学者静坐在清华生物馆朝北的一间不供暖的冷屋子里,当时室温4.8℃,记录到冬眠刺猬3次长时间的呼吸暂停,暂停的期间平均为55分钟。实验观察在夜间继续进行,室温下降了约1℃。1月7日清晨6:20-10:47室温为3.7℃,又记录到连续4次呼吸暂停,期间平均为65分钟。后来在总结报告中作者写到环境温度降低1℃,使呼吸暂停时间延长了10分钟。

35年后国际冬眠研究的权威学者C.Lyman在《哺乳类与鸟类的冬眠与睡眠》(Hibenuation and Torpor in Mammals and Birds 1928)著第4章The HiBernating State第59面引述了赵以炳先生和叶甲先生的记录。

可见,国际冬眠学界没有忘记中国生理学家的历史功绩,赵先生的工作已成为国际早期冬眠研究的经典文献。值得一提的是那时的研究技术条件,用水银温度计检测直肠温度,在蜷缩冬眠刺猬身体一侧呼吸运动最显著的部位用线把一根针钩连到一个用麦秸做的杠杆上,在薰烟鼓上作出呼吸波记录。在这一段时期(1947-51)赵和叶用最简陋的仪器系统地研究刺猬冬眠的循环、呼吸、血液、生殖、体温调节,发表论文11篇。赵先生在回忆他的冬眠研究时,总结自己的指导思想:①首先从对冬眠现象的兴趣出发要探讨其生物学。选择刺猬为研究对象是因为容易获得、好养,与当时的客观经济条件相适应,花钱不多就能不断地开展科研。他认为大学教师应尽可能不中断地进行科研,结合教学科研培养人材。②美国冬眠研究用黄鼠为材料,美国没有刺猬,别人没有研究过。科学研究要标新立异,必须研究新问题,科研不能跟在别人后面跑,重复也要有新内容。

解放后直到十年动乱,30年间冬眠研究曾几起几落,受到愚昧和偏见的批判。赵先生和冬眠研究走过十分坎坷的道路,但是冬眠抑制现象始终是他心中的主题。他以科学家的毅力、执着地追求科学真理。他曾说:几十年来尽管研究未有新进展,但认识逐渐提高——冬眠生理学涉及到一个完整的低温生物学领域,具有广阔的理论内容和应用前景。这个远见卓识使他坚忍不拔,百折不挠。他把建立中国的冬眠生物学当作自己终生事业的一部分。

1987年在他去世前,十分关心冬眠科研的梯队建设。如今我们正是在他的思想指导下继续实现他的抱负。

另一件值得提到的事是先生坚持科学实验,既不盲从前人,又勇于修正错误。1981年在Lyman的权威著作《冬眠与蜇眠》一书中总结哺乳类冬眠中普通规律性现象之一是冬眠并非一觉睡过一个冬天,而是被一次一次的自发觉醒所中断,也就是形成一连串的冬眠阵。这与赵先生在40年代观察记录不同。当年赵先生研究刺猬的户外自然冬眠,条件简陋,把刺猬安置在室外稻草堆里,每天用长的温度计检测动物体温,得到室外自然冬眠的记录。面对Lyman的结论,赵先生并非盲从权威而否定自己的记录。83年乘我在美国之便,让我到加拿大Alterta大学冬眠实验室学习无线电遥测技术,先生84年安排一个硕士论文,应用遥测技术,用实验重新考察了刺猬在户外的自然冬眠,证明确实存在冬眠阵,从而修正了自己四十年前的结论。

近十多年来我们在冬眠动物冷适应的细胞生理、生态生理、冬眠的代谢、冬眠的神经机制多方面开展了大量研究,做出了一批有一定水平的有自己特色的成果,赢得了国际国内的承认和赞誉,使中国冬眠生理学研究登上国际学术舞台。成功的因素之一就是走有自己特色的路,这正是赵先生科学工作的指导思想。在纪念生物学系建系80周年之际,我们深深地缅怀赵以炳教授为我们开辟科研道路的功绩。