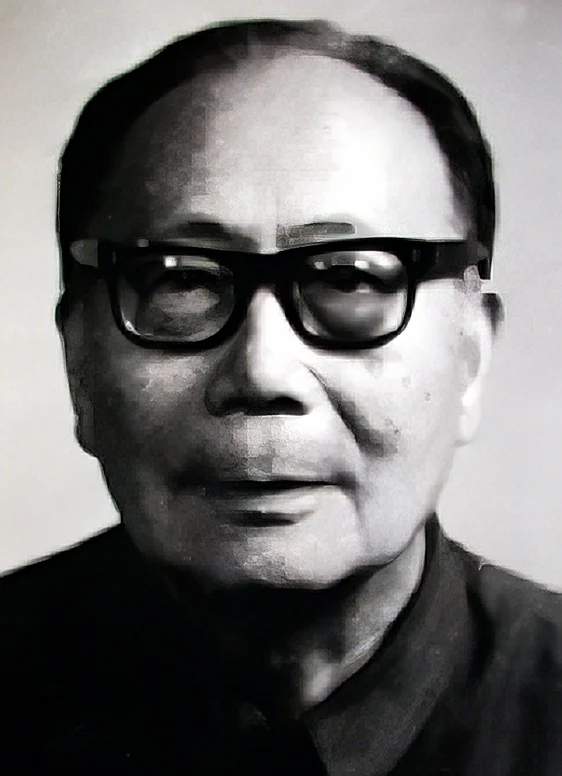

经典瞬间的永恒记忆

(1913-2000)

林昌善,昆虫学家,生态学家、教育家、燕京大学生物学系教授与系主任、北京大学教授、北京大学生物学系昆虫生态学教研室主任、环境生物学及生态学教研室主任。从事昆虫学、生态学基础理论研究,晚年致力于环境生物学和人口理论研究。他关于粘虫迁飞的研究,为防治和预测粘虫的发生做出了重大贡献,获1986年国家教委科技进步二等奖。

忆导师林昌善先生——蔡晓明、许崇任

林先生1913年出生于福建省闽侯县,1931年考入燕京大学理学院,1935年获理学学士学位,1938年获理学硕士学位后任教于中国大学、辅仁大学、燕京大学。1947年赴美并于1951年获明尼苏达大学博士学位后回北大任教,是我国著名的生态学家。

林先生给我们影响最大,印象最深的学术思想和风格,一是注重理论联系实际,二是对本学科的前沿方向及与其他学科的交叉极为敏锐。尽管林昌善先生离开我们已经快5年了,但是他的音容相貌却时时出现在我们眼前。

记得1958年,林先生开始深入我国东北地区实地考察和研究当时给农业生产造成极大危害的粘虫,他领导并参与了粘虫季节性远距离迁飞假说的提出和验证。1959年早春,林先生自带行李来到松花江畔巨源人民公社开展粘虫的研究。在整个生长季节里,他坚持夜间到野外观察粘虫的活动,白天走访和调查虫情,条件十分艰苦,就连温度计、湿度计、风向仪等设备都是因陋就简、亲自安排,做好合理设置。他日以继夜的工作,获得了大量宝贵的科学数据。他对自然界中的一切都充满感情。他常在田间抓起一把黑油油的土,拿在手中朝向阳光,不停地说:“有机质、腐殖质多丰富……”。调查途中多次见到求神免灾的“虫神庙”他都要早前看后细细观察,总是感慨地说:群众多么需要科学呀!亲切地教导我们不能忘记这一点。林先生常说,我们从事生态学工作要多与生产实际结合,了解情况,了解国家的需求。他的这种在实践中发现理论问题,以理论解决实际问题的思想影响了他的几批研究生。

“文革”后林昌善先生的第一批研究生对他的学术思想活跃感触更深。林先生对本学科的前沿方向和学科的交叉非常敏感和提倡。文革结束后的生态学研究已经与国际同行隔绝多年,林先生敏锐的抓住机遇,明确指出数学与计算机将在现代生态学中起极其重要的作用。记得1978年研究生入校后,先生就要求他们一定跟随数学系学习概率论与数理统计,到计算机系学习程序设计。记得那时北大只在北阁有一台晶体管的计算机,几十个布满晶体管的机柜排满北阁的第一层,机柜内不断传来东方红的乐曲,以表明运转正常。当时计算机没有现在的存储方式,完全依靠在黑纸带上打孔,光电识别后读入。为了保存千辛万苦编制的程序和数据,每个研究生都要保存好几大盘打好孔的黑纸带。打孔时极易出错,林先生总是亲自帮他们联系输入设备,千叮咛万嘱咐输入时小心仔细。研究生就是这样比较系统地掌握了计算机知识,并使计算机在国内生态学研究领域中很快得到了应用。

林先生早在1979年就积极与数学等其他专业的教授合作,将系统论、数理方法等引入生态学研究中,并在1980年左右即组织翻译新的国外教材,在北大率先开办全国数学生态学和现代生态学等学习班,为各大学培养了一批现代生态学人才。回首25年来国内生态学的发展,我们不得不佩服林先生学术思想的活跃与目光的敏锐。这是林先生留给我们的最大财富。