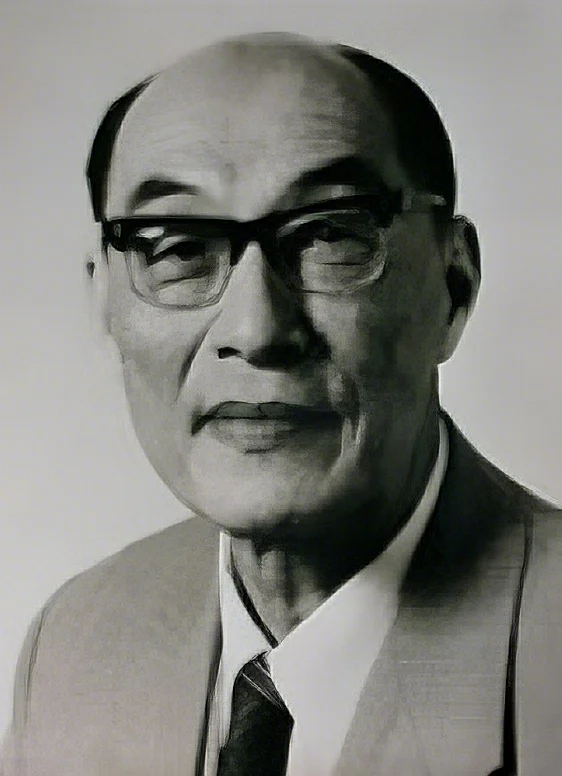

经典瞬间的永恒记忆

(1916-1996)

张龙翔(1916-1996),浙江湖州人,著名生物化学与分子生物学家、教育家,曾任北京大学校长。1937年毕业于清华大学化学系,1942年获加拿大多伦多大学博士学位,后在美国耶鲁大学从事博士后研究。1946年起任教于北京大学,创建我国第一个生物化学专业。他在蛋白质结构与功能、胰蛋白酶自溶过程研究方面取得重要成果,领导课题组获得多种活性自溶产物结晶,包括八肽(催产素)的化学合成,对它们的化学结构、溶液构象和物理性质进行了深入研究。张龙翔领导建立了中国第一批生物化学硕士点和博士点,制定了生化专业的教学大纲与主要课程,为我国生物化学教育事业做出卓越贡献。

往事一、二忆导师——张龙翔先生--王镜岩

值此生物学系成立80周年之际,不由想起已过世多年的老师们。 他们在生物学系建立和发展中的辛勤耕耘,为生物学系的今天打下了坚实的基础,立下了不可磨灭的功勋。

我师张龙翔先生不只是生物学系生物化学专业的创始人,更是生物化学专业师资和专业人才的亲手培养人。我是在张先生(还有沈同先生)的亲切培养和关怀下成长起来的,饮水思源铭记于心,终生不会忘记。

张先生最早教授生物化学课是在化学系。我有幸选修了他的课程。他那清晰的推理教学和简洁的讲课语言,收到极好的效果,给我留下深刻的印象。他的学生很多成了生化领域的知名学者。例如北大基础医学院的张乃蘅教授,军事医学科学前院长吴德昌教授,中国科学院细胞研究所前所长王亚辉研究员等。张先生于1953年从化学学系调到生物系。他首先着手建立正规的生物化学实验课。没有现成的教材,他凭着熟练的俄语,先后找到两本俄文版的“生物化学实验”和“生物化学大实验”教科书。当时的助教只有我一人,他带领着我并亲自动手,把书中的实验一个个地试做,每个实验都认真作记录,处处体现了着他严谨、认真、一丝不苟的作风。对后来的教师,他也是亲自带领,亲身传授。例如,当他指导李德昌老师做实验时,李德昌计算出的数据比预期值高出一倍。张先生仔细检查了数据,发现他是以氧分子计算数据,而不是以氧原子计算,将所得数除以2就得到了正确数据。张先生细心的指导使李德昌老师受益非浅。20世纪50年代初期,做生化实验非常困难,许多试剂需要自己提纯,许多反应底物需要自己合成。张先生带领年轻人一一进行纯化与合成。他严谨、一丝不苟的科学态度不只深深地感染了我,而且形成了生化专业的优良传统学风。 “生化实验方法和技术”的实验教科书充分体现了这一点。书中每个实验方法都曾经过教师们的反复试做和学生们的多次实验。这本书是生化专业全体同仁多年辛勤劳动,和科学求实精神的结晶。

张先生在研究领域中总是力求走在科学发展的前沿,而且他的研究领域很广,在酶的活性研究、蛋白质分离纯化、结构与功能、一级结构和三维结构研究,酶的结构改造等等,都取得不少重要成果。因此 他受到国内外生化界科学家的尊重。他既是中国生化学会的创始人之一,又长期被选为副理事长和第五届理事长。也是北京生化学会的创始人,和三任理事长。

他重视国际和国内的学术交流。早在50年代他就派送年轻教师去中科院上海生化研究所去进修。80年代,作为北京大学校长,努力发展中美学术交流,受教育部委托,主中美生物化学招考委员会(CUSBEA),张先生在9年中都担任中方主席。

张先生和沈同先生是亲密合作的模范。沈先生比张先生年长几岁。张先生见到沈先生总要先叫一声沈先生,即使在身居校长职位后也是如此。二人见面总是亲切地交谈,专业事务无不互相磋商。他们亲密合作,为生化专业规划着蓝图,推动着生化专业的发展。他们处处做到为人师表,以他们为榜样,长期以来,生化专业的后人总是学习老师,克服矛盾,齐心努力共同前进。

张先生话语不多,待人谦和,以感人的诚挚关心他的学生,记得在送我去苏联留学前夕,他请我到他家吃他母亲亲自烧的可口饭菜。谈话中,语重心长地对我说,苏联的科学和教学都有水平,有底蕴,希望我认真学习获得学位归国。他对学生管理具体,以身教影响学生,培养出不少优秀出色的研究人才,他们都在自己岗位上做出很好的成绩。最令人感动难忘的是在他身患癌症期间,还不断来到实验室,指导学生实验。甚至在他受到病痛折磨时,还逐字逐句地给学生修改博士论文,而且还亲自主持论文答辩。他的行动深深地打动着每一个人。